嚥下リハ

嚥下に障害がある患者さんにとって食事の時間は楽しみでもある反面、窒息や肺炎などの危険をともなう時間でもあります。摂食嚥下リハビリテーションの分野では、口腔内の清潔保持、栄養管理を基本とし、専門的な治療を行い、適切な食物を適切な方法で食べられることを目標としています。少しでも安全に口から食事ができることで生活の質がよくなるよう多職種で取り組んでいます。

入院日評価

すべての患者さんに対して入院日に全職種で嚥下機能のスクリーニング評価を行い、嚥下障害の有無と重症度を確認します。また実際の食事場面での姿勢や食事形態について、必要な調整を行う事でその日から安心して食事が食べられるように環境を整えます。効果的な口腔ケアの方法を提案するほか、義歯の作成や調整の必要があれば歯科受診を勧め、歯科の紹介もしています。

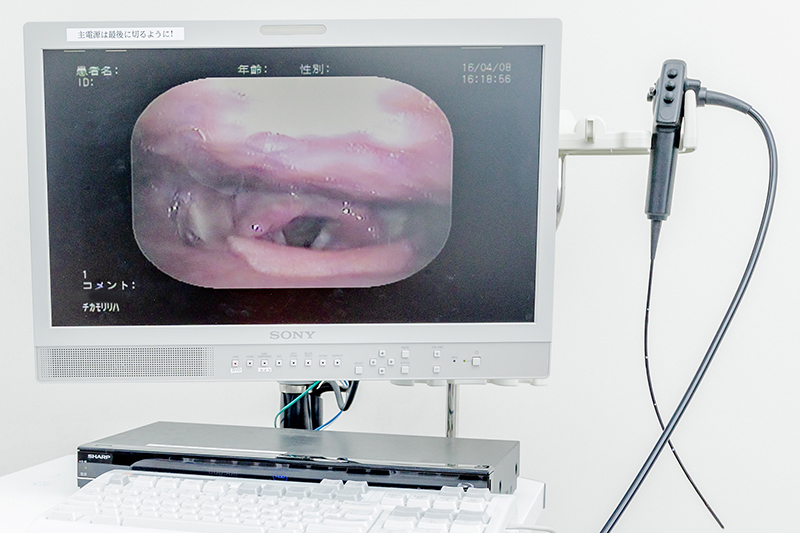

嚥下内視鏡検査(VE)

鼻咽腔喉頭ファイバースコープを用いて実際の嚥下諸器官や食物の動きなどを観察し評価しています。実際に食べている食べ物や飲み物を使って評価ができ、唾液の誤嚥の有無や声帯の動きも直接観察することができます。電子スコープを導入し、より精密で苦痛のない検査が可能となりました。

嚥下造影検査(VF)

造影剤を含む液体・固形・半固形の模擬食品(ヨーグルト、ゼリー、全粥、パン粥、クッキー等)を用い、口腔・咽頭・喉頭・食道の範囲についてレントゲン透視装置を使用して嚥下機能を評価しています。検査は言語聴覚士、医師などが協力して行い、最適な食事形態をできるだけ安全な姿勢で摂取できるように治療方針を決定しています。

嚥下食

日本摂食嚥下リハビリテーション学会の「嚥下調整食分類2013」に準じて、嚥下食はゼリー食・ムース食・ペースト食・粒ペースト食・嚥下移行食の5段階を用意しています。嚥下障害の状態にあわせたというだけでなく、食事としておいしいことと、在宅や施設でも再現できるように工夫をしています。

スワローチェア

嚥下障害患者の姿勢調整にスワローチェアを使用しています。リクライニング・ティルト機能、30度・60度・90度の座面回転機能を有し、内視鏡検査や嚥下造影検査から推奨された代償姿勢を訓練や食事場面でも同じように調整し、有効な嚥下リハビリテーションを行っています。

バイタルスティム

嚥下障害患者に対し、神経筋電気刺激を用いたセラピーを言語聴覚士が中心に行っています。経皮的に設置した専用電極を通して微弱電流を流し、筋や筋肉を支配する運動神経を刺激し筋を収縮させるもので、医師とともに嚥下造影検査で改善を確認しながら進めています。