1915

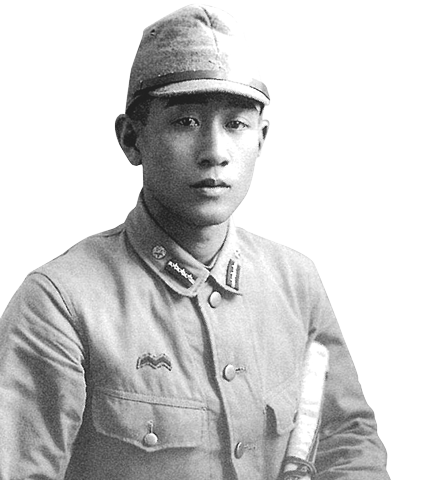

1915.3.15 初代理事長 近森正博 誕生(京都市にて)

1915年(大正4年)3月15日、京都市にて父 正基、母 亀治の次男として誕生。1938年(昭和13年)3月に東京帝国大学医学部を卒業し、同年4月に同大学第二外科(都築外科)に入局。

3年後の1941年5月19日、野村茂久馬氏の次女 孝子と結婚するも、5か月後の10月18日に歩兵第144連隊に臨時招集され、ビルマ(現ミャンマー)戦線へと赴く。仏領印度支那(現カンボジア)プノンペンで終戦を迎え、1946年5月18日に広島県大竹で復員した。この時、衛生兵として部下だった寺尾佐多馬氏が近森外科 初代事務長である。

なお、都築外科は肺結核に対する外科的療法の発展に大いに寄与しており、「日本胸部外科学会」の創立にも尽力。正博もビルマ出発までの4ヵ月間に学位論文をまとめ、医学博士の学位を授与されている。このことが1952年(昭和27年)の呼吸器科開設の基盤となったのではないだろうか。

1940

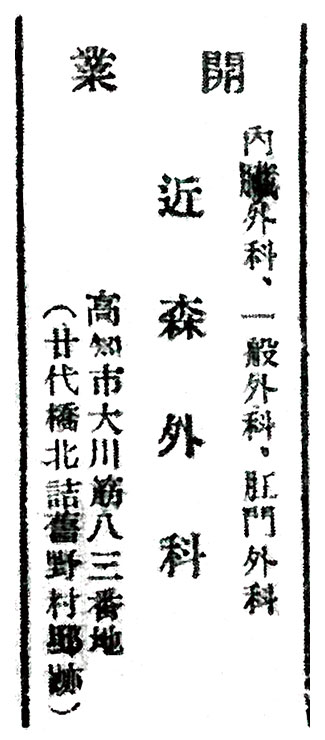

1946.12.24 近森外科 開設

野村茂久馬が書生として援助していた青年たちが住んでいた

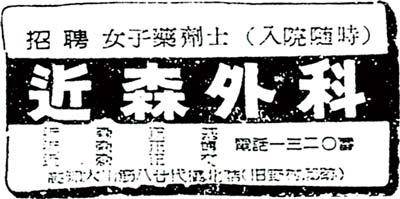

高知新聞

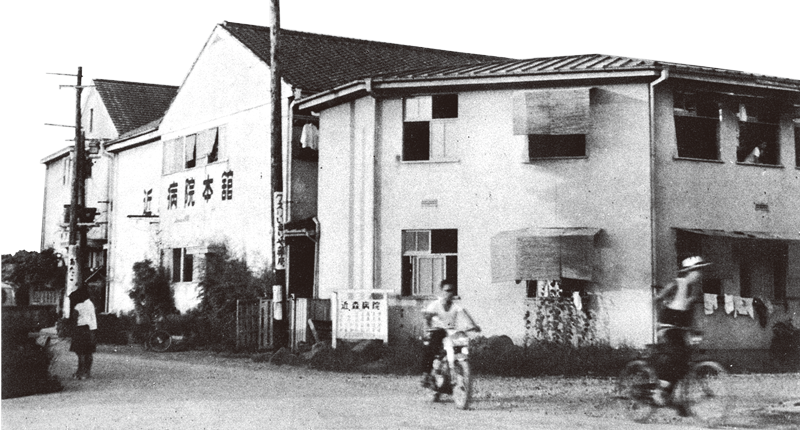

戦地から帰国した正博は、1945年7月4日の高知大空襲にて焼失した高知市大川筋の野村茂久馬邸跡(現在の本館A棟の一部)に「近森外科」の開設を決める。 着々と準備を進めていた矢先の1946年12月21日、南海地震が高知県を襲った。マグニチュード8.1、震度5~7、死者679人、負傷者1836人、家屋全壊5048、半壊9906等被害は相当なものだった。準備中の診療所も例外ではなく、東京の家を処分してまで購入した医薬品類を失うなどの損失を受けつつも、事態を鑑みて3日後の12月24日に急ぎ開設。なんとも波乱の幕開けであった。

木造平屋建物約60坪の診療所で待合室や病室は畳が敷かれていたようである

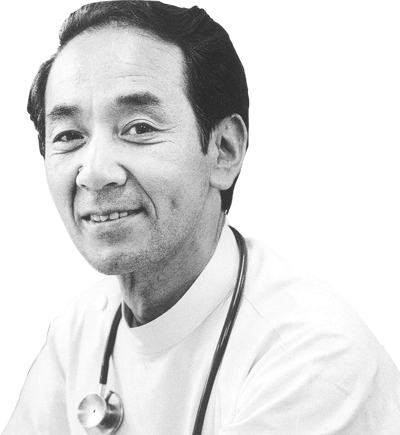

1947.7.31 現理事長 近森正幸 誕生

前列左より、正博、正幸、孝子、正昭

後列左より、祖母亀治、祖父正基

1947年(昭和22年)7月31日高知市にて父 正博、母 孝子の長男として誕生。(なお、次男は近森正昭で、1984年4月より近森病院分院にて泌尿器科と透析科を担当した。(享年69歳))

1972年(昭和47年)大阪医科大学卒業後、同大学第二外科へ入局。1978年(昭和53年)に近森病院外科科長として着任、その後1984年11月26日に医療法人近森会理事長および近森病院院長に就任。現在に至る。

子どもは一男二女で全員が医師であり、4代続く医師家系。趣味は旅行、ワイン、美味しいものを食すこと、日曜市、山城めぐりなど。元気の源は妻であり、座右の銘は「終始努力」。

1949 近森外科から近森病院へ

バックに写っている木製看板は野村茂久馬翁揮毫と伝えられている

看護師の後ろの大きな門は野村邸のころからの正門だったよう

1950

院長は正基(正博の尊父)となっているが、復員してきた父を立てるなど、なんらかの理由により、正基が逝去した1953年頃まで院長職にあったと思われる

- 1950.10.1

- 有限会社近森病院設立

- 1951.9.7

- 医療法人近森会設立(高知県下2番目)

- 1952

- 呼吸器科開設(北川幸雄)

- 1958

- 整形外科開設(広瀬信道)

1960

(サーモコン工法)の西館

1964 救急病院告示

1964年2月20日 救急病院等を定める省令が厚生省から出され、同年4月10日に施行された。これに基づき、同年5月5日高知県知事に対し、救急業務に協力したい旨を申し出、「救急病院」として認定告示された。これには前年の1963年に消防法の一部が改正され、救急業務を市町村の任意の自主規制にゆだねる形式から脱却し、法制化実現による救急体制が確立されたことに関連している。当時は医師が4名しかおらず、21時以降は正博が一人で救急の当直を担当した。

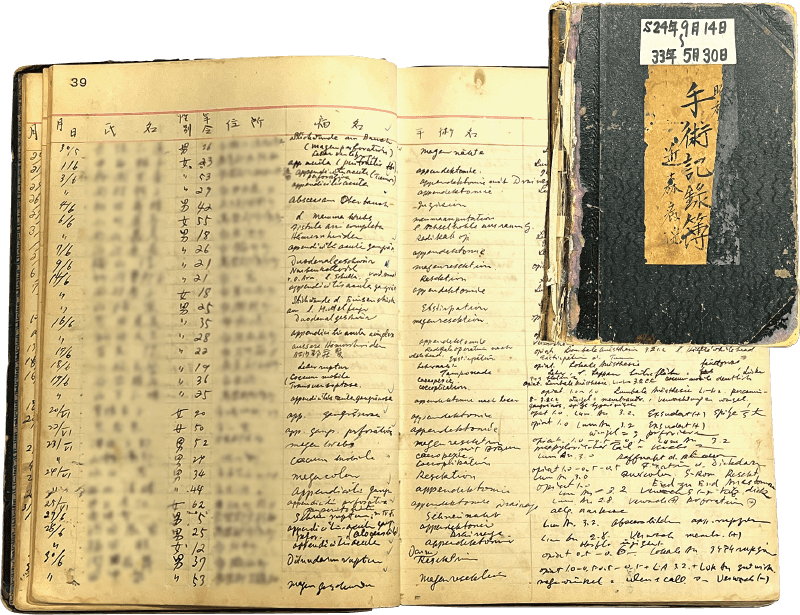

手術患者の年齢は、10代から30代が多く見られる

※参考:現在の近森病院の入院患者平均年齢は75歳

同年9月には西館が完成し、病床数も156床(職員数74名)に。交通事故や産業災害の増加を読んで、1967年には手術センター増築、その翌年には脳神経外科、精神科を開設し、精神科病棟が完成した。

なお、告示前においては、正博が1950年3月から3年間高知県公安委員を務めたこともあり、高知市消防局に救急車が配置されるまで、高知署を通じて事故や傷害の急患が搬入され、時にはパトカーでバス転落事故現場などへ駆けつけることもあったという。

- 1964

- 内科開設(山崎求己)

- 1967

- 本館隣接地に手術センターおよび病棟増築(Ⅰ期棟)

- 1968

- 脳神経外科・精神科 開設(長尾朋典)

- 1968.10.15

- 精神科病棟新築

1970

- 1971

- 看護婦寮新築

- 1973

-

消化器科開設(横田貞治)

本館改築(Ⅱ期棟) - 1974

- 人工腎臓設置透析療法開始

- 1976

- 本館増築(Ⅲ期棟)、理学診療科開設

- 1977

- 小川寮新築(保育室、看護婦宿舎)

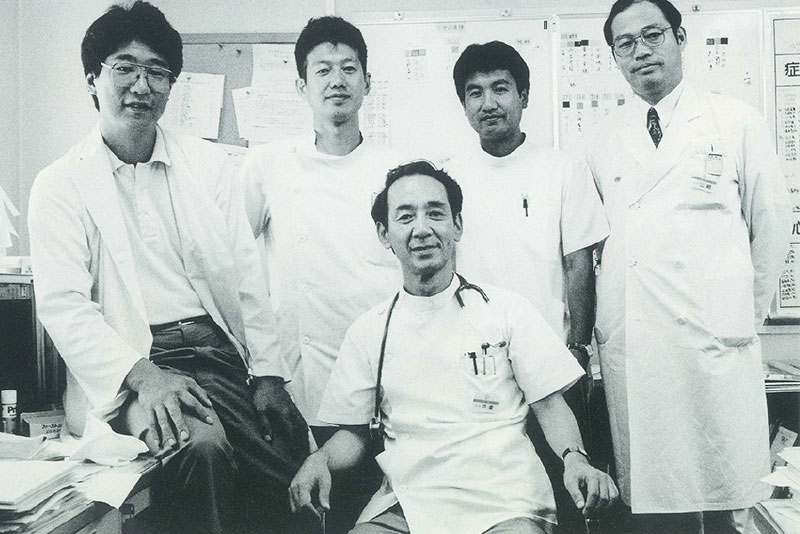

1978.4 近森正幸 外科科長 着任

当時は、「患者さんのためのいい医療を」という正博の考えにより、救急病院として24時間対応するシステム構築を行った時期である。17時以降医師2名、外来看護婦3名、放射線技師・薬剤師・臨床検査技師 各1名に警備員という構成で夜勤を行い、医療機器も大学病院なみで、深夜でも即手術に取り掛かれる体制を築いた。

法人としても激動の時代で、1976年7月に本館改築が完成し、1978年当時は一般330床、精神104床の合計434床、職員数は約300名であったが、翌79年には分院59床が、84年には第二分院143床が開設し近森会は3院体制合計579床となった。78年から84年までの6年間で職員は約100名増となり、まさしく量的拡大期に正幸は科長として着任したのである。

1980

- 1979

-

麻酔科開設(平野政夫)

分院新築 - 1981

- 「年報」を発行開始

- 1983.4.12

- 精神科病棟新築

- 1984.10.1

- 近森病院第二分院開設(旧・新7病棟)

- 1984.10

- 泌尿器科開設(近森正昭)

- 1984.11

- 形成外科開設(今井啓介)

1984.11.26 近森正博理事長逝去、近森正幸理事長 兼 近森病院院長 就任、近森正昭分院院長 就任

1984年(昭和59年)11月26日、肝臓がんのため死去、享年69歳であった。開設当初は8床・敷地面積60坪で始まった近森外科を、3院体制579床・総面積5117.12㎡と拡大させ、年間救急搬入件数3,918名と、県下随一の救急病院へと成長させるなど、まさに近森の礎を築いた。

晩年も論文や原書を自ら訳し、アメリカ医療を積極的に学び、「近森を日本のメイヨウ※にしたい」との思いを強く持っていた。「患者さんのためのいい医療を」を常に考え続けた結果、まだ日本に概念すら根付いていなかったICUを導入(1979年8月、4床)し、人工呼吸器などの重症患者は一か所で集中治療対応をした。手術室や画像、検査、透析といった診療部門の中央化も推進。リハビリ機能を持たない救急病院は「寝たきり製造病院」にならざるを得ないことを憂慮し、PT(理学療法士)、OT(作業療法士)、ST(言語聴覚士)3職種の早期導入という、その後の近森が進む方向性を示すなど、先見性に富んだ人物であった。これを受け、6年後には虎ノ門病院より石川誠医師を招聘し、リハビリテーション科開設に至る。

正博亡き後は同日、新理事長兼近森病院院長に近森正幸(当時37歳)が、分院院長に近森正昭(33歳)が就任した。この時、新院長となった正幸が真っ先に示した方針は『量から質へ、モノから人・技術への転換』であり、医療法人近森会は量的拡大から質的向上へと大きく舵を切った。

- 1985.9.9

- 寿平安閣を購入、管理棟とする

- 1985.12

- 第一次地域医療計画(医療法一部改正)

- 1986.3

- 皮膚科開設

1986.6.2 北村龍彦医師 着任(前副院長・現外科部長)

近森病院三大プロジェクトである「総合医療情報システム」完成に大きく貢献した。近森病院初の病院を横断するシステムで、電子カルテ導入の基礎に繋がった。

1986.6.9 リハビリテーション科開設(石川誠)

1986年にリハビリテーションを進めるべく、虎ノ門病院より石川誠医師(当時39歳)と中村婦長をはじめとする4名の看護婦を招聘し、病床の三分の二を占めていた気管切開、経管栄養の寝たきり患者への訓練を開始した。

1986.7.1 川添曻事務次長が事務長へ

管理部の組織作りと人材の育成を営々と行い、コストセンターであった事務室を、利益を生み出すベネフィットセンターへと転換させた。

1986.7.15 院内誌「ひろっぱ」創刊

- 1986.7.1

-

野村好直事務長が相談役に、

川添事務次長が事務長に昇格 - 1986.10.1

- 分院基準看護体制スタート

- 1987.2

- 近森病院中央診療部完成

1987.2.4 3階集中治療棟開始

1985年に医療法改正により、第一次地域医療計画が施行されたため、高知県のような病床過剰地域では増床が認められなくなった。そのため今までのように増床を繰り返して、寝たきり患者のためにベッドを保有し続けることが難しくなったため、『量から質へ、モノから人・技術への転換』へ本格的に乗り出す契機にもつながった。

近森は「患者さんに良くなって早く帰って頂く=重症患者への集中対応とリハビリの強化」へと突き進んでいく。

まずは1986年5月、旅館亀仙跡地にあった駐車場へ仮設集中治療棟を建設へと乗り出した。本館南側にあった重症病棟木造部分(三谷組より購入)を取り壊し、本館増築工事に取り掛かった。段階的に完成し、1階には初の全身CTを始め検査機器を配置、2階には手術室、3階に集中治療棟(ICU2床、CCU個室1床、NCU8床、個室8床)が整備され、中央診療部門が完成した。これは近森にとって初の「増床を伴わない増改築」であった。

1987 梶原和歌精神科婦長が総婦長代理へ

1988.3.1 浜重直久医師 着任(前副院長・現循環器内科部長)

着任時より「内科医は、専門医である前にジェネラリスト(総合内科医)であるべき」という信念のもとバランスのとれた内科医を育成し続けている。

発足当時は、7名であった内科医も現在では48名となり、専門領域に分かれたが、今でも1フロアーの医局で病棟も共有し、毎朝のミーティング、週1回の症例検討会、月1回のCPC(臨床病理検討会)など全員で集まり、内科の各診療科を統合した「大内科制」を堅持し、各診療科の医師が自由に相談して診療を行う垣根のない診療を心掛けている。

- 1987

- 本館増改築工事竣工

- 1987.6.1

- 分院基準看護特1類認可

- 1987.12.1

- 小児外科開設(北村龍彦)

- 1988.6.1

- 第二分院基準看護特1類認可

1989.12.1 近森リハビリテーション病院開設

分院を拠点としたリハビリテーションの実践を活かし、1989年12月1日、石川先生着任からたった3年半で近森リハビリテーション病院は開設した。

これにより、近森病院は急性期として救命救急医療へ、リハ病院は回復期としてリハビリテーション医療へと機能が分離され、それぞれ特化することで「選択と集中」が進んでいった。

当然急激な変化に反発したスタッフも少なからず存在したが、石川院長は手を緩めることをしなかった。その代わり、自ら患者さんを起こし、歩かせ、無理だと諦めていた家や施設に帰る姿を見せることで、スタッフの考えを変えていったという。彼を中心とした近森リハ病院の実践により、1992年回復期リハビリ病棟の診療報酬が創設され、急性期から回復期、維持期のリハビリシステムが構築された。日本の医療の中にリハビリが位置づけられた瞬間だった。石川院長は当時を「すべてはスタッフの情熱、努力、協調の賜物であり、まさに『天地人』であった」と振り返っている。日本のリハビリテーション医療レベルを強烈に推し進め、また、人心をも掴むまことに魅力的な大医であった。

なお、この年には法人全院の基準看護化、リハ病院の稼働、トータルコンピューターシステムスタートと、三大プロジェクトがなされた激動の一年であった。

1989.12 近森会シンボルマーク決定

シンボルマークのスカイブルーは、高知の青空を表している。理事長近森正幸が、学生時代、宇高連絡船と国鉄を使って高知に帰ってきた際、長いトンネルを抜け香長平野へ入った途端、大阪や瀬戸内海の空とはまったく違ったスカイブルーが広がっており、その印象が強かったため採用された。

また、ffにも見える形は、freedom&flexibilityの頭文字をとっており、自由な発想で時代のニーズに柔軟に対応していくことを表現している。

- 1989.6.1

- 本院基準看護特2類、特3類承認

- 1989.7.1

- トータルコンピューターシステム稼働開始

- 1989.12.1

- 吉村満子総婦長から梶原和歌総婦長へ交代

1990

- 1991.10.1

- 在宅介護支援センターちかもり開設

- 1992.4.1

- 継続医療室→訪問看護室へと名称変更

- 1992.7.1

- 老人訪問看護ステーションちかもり開設

1992.7.27 新館竣工

新館建設は、いかに患者さんに親しまれ快適に過ごしてもらえるかを重視し、ゆったりと落ち着いた外来、広くて明るい病棟、快い音楽に、目を楽しませてくれる植栽や絵など、日常生活の安らかさを取り入れて治療に専念していただけることを目指して竣工した。 当時は、近森外科開設以来20を超える新・増・改築が繰り返されていたが、その中でも最大のプロジェクトとして実行された。

- 1993.12.1

- 老人保健施設いごっぱち開設

- 1994.4.1

- 在宅総合ケアセンター開設

- 1996

- 災害支援病院指定

- 1996.1.5

- 訪問看護ステーションラポールちかもり開設

1996.12.24 近森病院 50周年

1998.5.1 在宅総合ケアセンター近森完成

従来の福祉サービスとは異なり医学的リハビリテーションの技術を基盤として総合的に在宅ケアサービスを提供する施設として開設された。

- 1998.4

- 地域医療連携室開設

- 1999.5.1

- 高知メンタルリハビリテーションセンター開設

- 1999.10.20

- 登録医制度開始

2000

- 2000.2.1

-

開放型病院

居宅介護支援事業所開設 - 2000.4.1

-

介護保険制度施行

回復期リハビリテーション病棟の診療報酬設定 - 2000.8

-

近森リハビリテーション病院

回復期リハビリテーション病棟算定開始

2000.7.1 心臓血管外科開設

ICU 12床開設

2002.10.1 ハートセンター開設

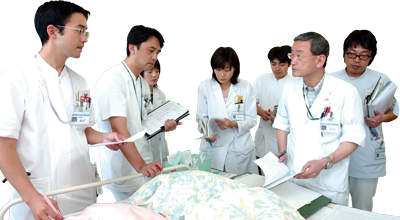

2000年4月1日に岡山大学より入江博之部長(現副院長)が着任し、県下民間初となる本格的な心臓血管外科を開設した。これに伴い、新しく手術室を増設、従来の集中治療棟を高機能なICU12床へ、救急病棟をHCU20床として改修。従来の集中病床19床から32床へと高度急性期医療を行うに十分な設備が整えられた。 また、従来は循環器内科、心臓血管外科、麻酔科など、各科ごとで治療にあたっていたが、ハートセンターでは医師、看護師、理学療法士、臨床工学技士らがチームで対応する。十分な医療スタッフとレベルの高い設備や医療機器を備えたハートセンターは、同日開設されたERとともに救急の受け入れと重症患者に対する治療を飛躍的に向上させ、状態が落ち着いたら一般病棟へ移るという「病棟連携」をも浸透させた。

2002.10.1 ER(救急センター)開設

近森病院の救急外来は一次から三次救急が混在しており、歩いてくる方から救急搬送される方、軽症から重症まで多種多様な患者さんがいる。しかし、ER専従医師がいないまま増え続ける救急搬送に対し、効率的な救急外来の運用とレベルアップが望まれていた。そこで、救急委員会を発足させ案を募り、従来の救急外来をセンター化し、内科系、外科系各々に救急担当の医師を配置、救急専任ナースの増員を行った。これにより、すばやく診察、検査、診断、治療を行い、必要なら専門医に引き継ぐ体制が生まれた。このように常に現場スタッフが問題意識を持ち、知恵を出し合って運用を変えて改善していくことで、「救急の近森」は進化している。初代センター長は救急委員会委員長でもあった循環器内科の川井和哉部長(現副院長)が務めた。

その後、2005年1月には群馬大学附属病院救急部よりER専従医師として根岸正敏部長(現救命救急センター長)が着任し、5月より、専門外来の予約患者以外はすべてERで診療する体制がスタートした。これにより、それまで専門外来で診ていた予約をしていない飛込受診の新患や、予約外患者の急変時にもERで早急に対処することが可能になった。一方で予約患者の待ち時間も短縮された。

2002.11.1 総合心療センター近森

第二分院新築

2003.2.25 地域医療支援病院承認

1998年4月に地域医療連携室を開設。翌年からは落ち着いた患者の定期診察を徹底して地域のかかりつけ医へお願いし、外来を救急と紹介予約の専門外来に絞り込む「地域医療連携」がスタートした。 2000年2月1日には開放型病院となることで手術室を始め、各種医療機器や病床を地域の先生方にも利用していただくことができ、当院担当医との共同診療も行えるようになった。 このように紹介、逆紹介を推進し「豊かな地域医療」を目指し続けた結果、高知県の医療審議会にて地域医療支援病院へ推薦をされたことは近森会にとって画期的なことであった。

2003.7.1 栄養サポートチーム開始

- 2003.10

- 近森病院管理型臨床研修病院指定

- 2004.2.1

- 急性期特定病院(急性期特定入院加算届出受理)

- 2004.4.1

- 新医師臨床研修制度開始

- 2005.4.1

- 10名の初期臨床研修医着任

- 2005.5.2

- 外来診療体制変更

- 2006.4.1

-

近森病院DPC導入

近森正幸が社会福祉法人ファミーユ高知理事長に就任 - 2006.10.1

- 電子カルテ本格稼働

- 2007.7

- 在宅総合ケアセンター近森閉鎖

- 2007.10.1

- 近森オルソリハビリテーション病院開設

- 2008.4.1

- 高知ハビリテーリングセンター事業を開始

2009 災害拠点病院 指定

2009.7.31 高知DMAT

DMAT (Disaster Medical Assistance Team)とは、専門的な訓練を受けた医師・看護師・業務調整員(救急救命士、薬剤師、放射線技師、事務員等)で構成される5名を標準とし、災害発生直後(概ね48時間以内)から活動できる機動性を備えた医療チーム。近森病院では2007年から組織され、2021年現在22名の隊員を擁している。

2011年3月11日に発生した東日本大震災では出動要請直後から治療に必要な医薬品や道具をはじめ、PC、プリンター、衛星電話や寝袋に至るすべての資器材を準備するため、出動までに3時間を要してしまった。この反省からドクターカーでの出動を止め、災害派遣に特化したDMATカーを県と国からの補助を受けて2013年に購入し、機動性を向上させた。必要な資器材は活動服も含みすでに積み込んであるため、普段着で隊員が乗り込めさえすればよく、1時間足らずでの出動が可能となった。

2010

2009.1 近森病院建築5か年計画開始

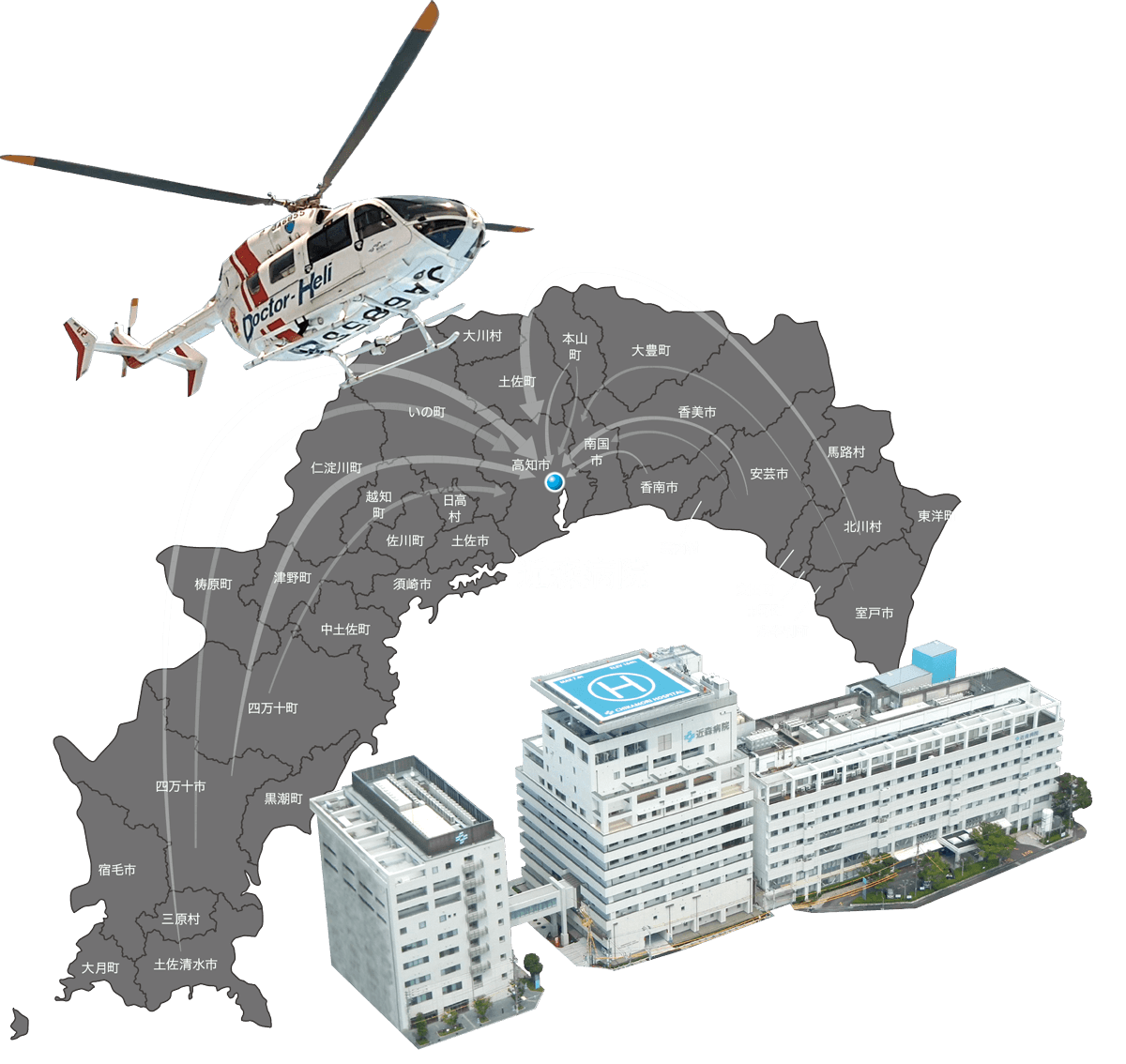

1946年の開業以来、新築・移転・増改築を繰り返したことで、動線の複雑化とハード面の老朽化を迎えていたこと、より高機能な急性期病院として救命救急、災害医療が行える病院となるべく、近森病院建築5か年計画が立ち上がった。途中、近森リハビリテーション病院の新築、近森オルソリハビリテーション病院の改築、近森病院附属看護学校の新設(建物改築)が加えられ、壮大なグループ全体のプロジェクトへと発展し、当初計画プラス2年(計7年)の歳月をかけて完成した。

2010.1.1 社会医療法人認定

「社会医療法人」は、2007年4月の医療法改正に伴って創設され、極めて公益性、非営利性の高い医療法人で、地域において良質で効率的な医療を提供する体制が求められる。

「社会医療法人」に認定されるには、「救急」「災害」「へき地」「周産期」「小児救急」の五つの医療分野のいずれかで、一定の実績を挙げることが必須だが、近森病院は「救急」「災害」での実績が認められた。

2011.5.16近森病院救命救急センター指定

1964年の救急告示病院の指定以前から、「救急の近森」として従事し、とくに緊急に対応が必要な脳卒中、心筋梗塞および外傷については、県下で最も多くの救急患者を受け入れてきた歴史がある。

この認可に至るには、より公益性の高い社会医療法人となったことと、次に2008年に厚労省の方針が変更され、医療機能を絞り込んだ急性期病院でも救命救急センターとして認められるようになり、その地域の複数の救命救急センターがお互いに補完しながら、連携して救急医療に当たる時代になったことが挙げられる。更に高齢社会の到来と診療報酬の引き下げ、医師不足などにより、高知県全体の急性期の医療機能が低下し、実質的に高知市内の基幹病院に重症の救急患者が集中していることなど、こうしたことが相まって今回の指定になったものと考えられる。

2011.4.15 管理棟完成

2011.11.7 外来センターでの診療開始

2012.4.2 近森病院北館完成

- 2009.10.1

- 近森会健康保険組合設立

- 2011.3.11

- 東日本大震災DMAT派遣

- 2012.3.31

- 援護寮まち閉鎖

- 2012.7.31

- 近森病院新館改修完成

- 2013.10.1

- 近森病院・近森病院第二分院統合

2014.7.31 近森病院本館A棟完成

近森会初の免震構造を持つ、地上13 階建て、屋上ヘリポートを有する高規格治療フロアとしてA棟が完成した。 1階は高知県内で最も多くの救急搬送を受けている救命救急センター(ER)を拡充し、2階はハイブリッドオペ室を含む高機能手術室4室を加え合計11 室へ。3階は新たにIVR-CTが加わり手術室以外での手術機能をあわせ持った、総合的な検査フロアとなった。 集中治療センターは、救命救急病棟、ICU、SCU、HCUで79床(2021年現在)となり、一般病床452床の約6分の1を占め、超急性期、高度医療に特化した当院の特徴を表している。

ヘリポート

ヘリポート

手術室

手術室

ICU

ICU

ウォッチルーム(集中管理)

ウォッチルーム(集中管理)

- 2015.4.1

- 近森病院附属看護学校開校

- 2015.8.15

- 近森リハビリテーション病院新築完成(旧ボウルジャンボ跡地)

- 2016.1.30

- 近森オルソリハビリテーション病院改築移転

- 2016.5.14

-

近森教育研修センター・

近森病院附属看護学校改築完成 - 2018.5.21

- しごと・生活サポートセンター ウェーブ新築移転

- 2019.4.1

-

近森病院歯科医による

周術期等口腔機能管理開始 - 2020.1.31

- 北部地域高齢者支援センターえのくち出張所閉鎖

- 2020.12.28

-

地域医療連携推進法人「高知メディカルアライアンス」

(KMA)認定

2021.12.24