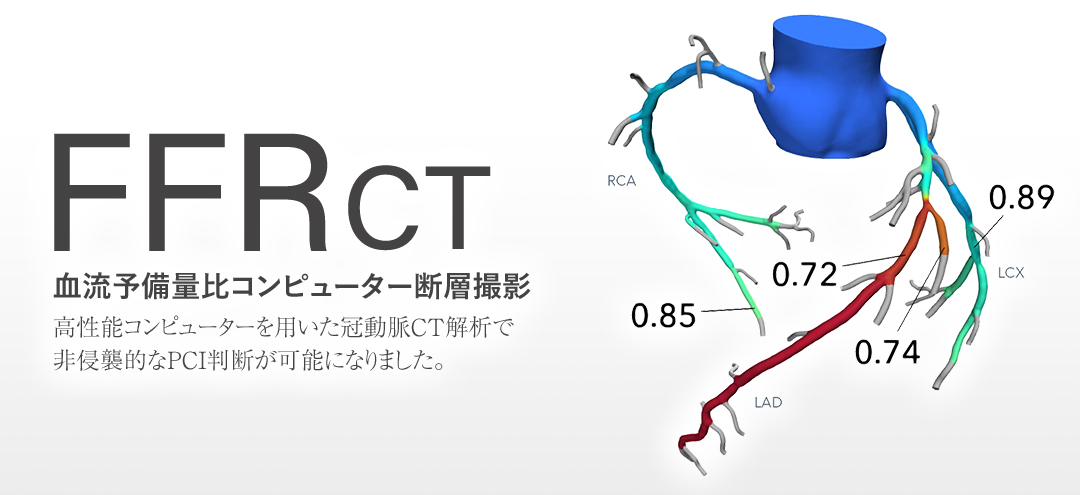

FFRCT

FFRCTとは、高性能コンピューターによる冠動脈CTデータの解析技術で、CAGや心筋シンチなどの追加検査をせず血管狭窄が心臓への血流に与える影響を調べることができます。

従来は冠動脈CTで中程度狭窄(ボーダーライン)が見つかった場合、経皮的冠動脈インターベンション(PCI)の適応となるかを評価するために、追加で心臓カテーテル検査(CAG)や心筋シンチなどを行っていました。FFRCTではCAGが不要なため入院の必要がなく、またX線被ばくや造影剤の使用を減らすことができ、患者さんにとってもメリットがあります。また、診断を行う医師にとっては、CAGによる視覚(主観)的な判断のみでなく客観的な数値を得られることから、よりエビデンスをもった診断ができることが期待されています。当院では2022年6月より導入し、高知県では唯一実施しています。(2023年6月現在)

シミュレーション解析

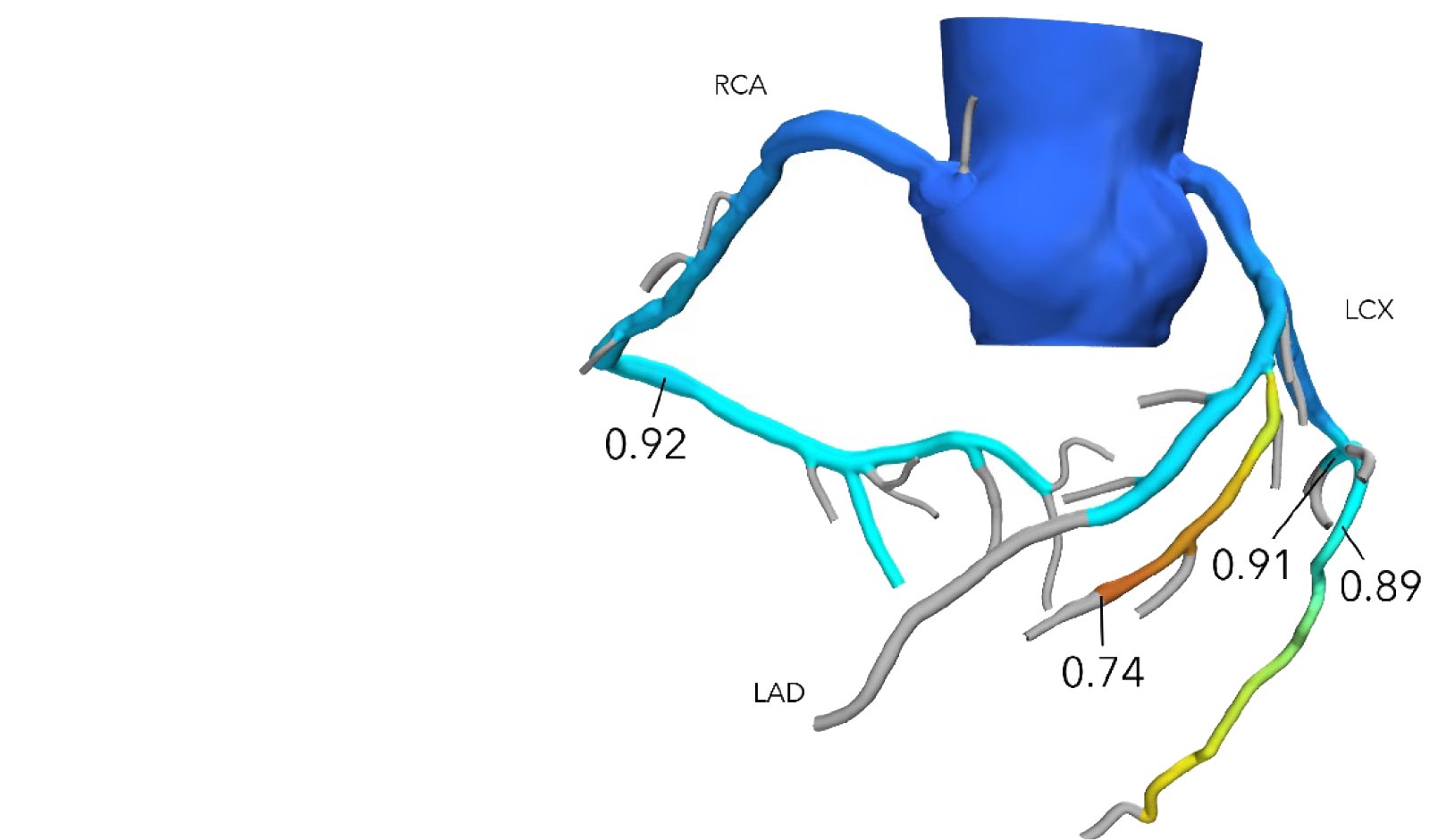

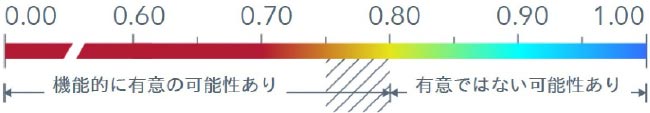

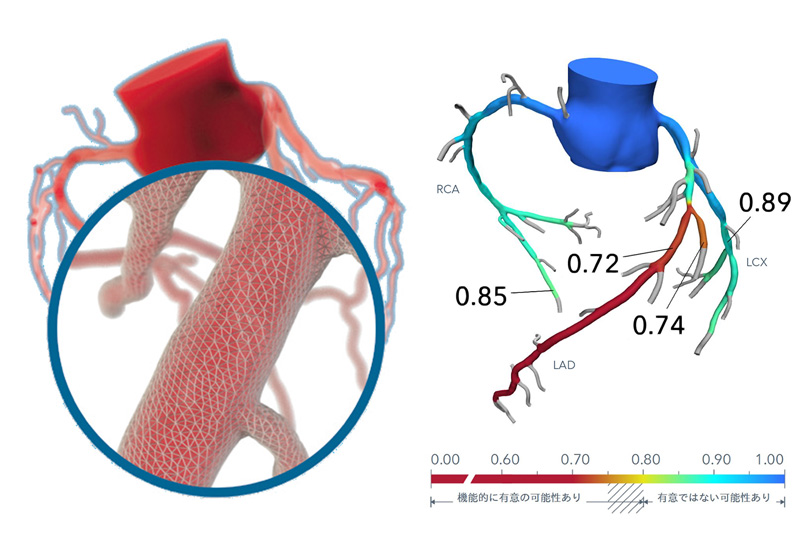

FFRCTでは冠動脈CTのデータを外部の専門機関へ送信し、高性能コンピューターで解析します。下図のように、狭窄部位の冠血流予備量比(FFR)が3Dモデルで数値と色で示されるため、PCIの適応判断材料となります。(赤色:治療を必要とする部分)

解析の流れ

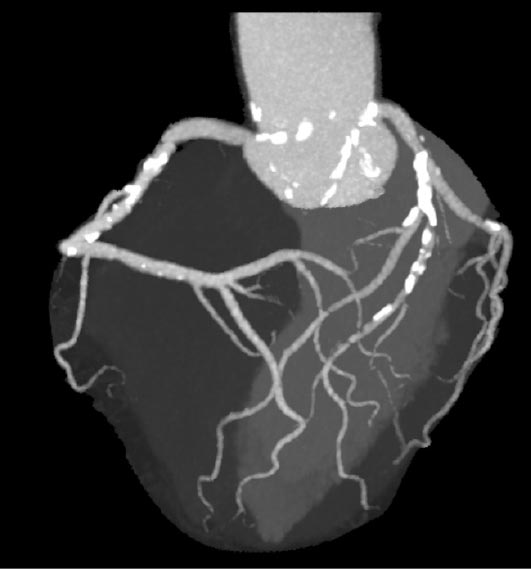

主治医が冠動脈CT画像で動脈内の狭窄を検査する判断をします。スキャン結果にて疾患の兆しを見つけた場合、主治医がFFRCTをオーダーします。

専門家が高性能コンピューターを用いて、血管狭窄が心臓への血流に与える影響を解析します。

主治医の元に、患者さんの心臓への血流を映した個別の冠動脈デジタル3Dモデルが届きます。この診断結果が治療における次のステップを明確化するのに役立ちます。

FFRCT検査の注意点

以下の患者さんには行えない可能性があります。

- 造影剤を使用する冠動脈CT検査に不向きな方

- 通常の冠動脈CT検査で50%以上の狭窄病変が認められなかった方

- 以前に冠動脈バイパス手術を受けた方

- 以前に左冠動脈主幹部や2本以上の主要冠動脈にステントの留置を受けた方

- 冠動脈の石灰化(カルシウムの沈着)が著しい方

- その他、医師が不適切と判断した場合

厳しい施設基準をクリア

FFRCTを導入するにはPCIを年間100例以上実施、循環器内科のみでなく心臓血管外科、放射線科などの経験豊富な医師がいること、関連学会の研修施設であることなど多くの厳しい施設基準が課せられています。当院ではこれらをクリアし循環器疾患の症例数では県下トップクラスの実績があり、導入となりました。

担当医師紹介

西田幸司 循環器内科 部長